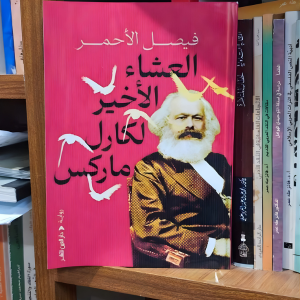

حوار مع فيصل الأحمر

حاوره ممدوح عبد الستار

هل كانت يوتوبيا «مدينة القديس أوغسطين» مجرد أداة لتناول قضايا أخرى، أم أنها نقد صريح لليوتوبيا المطلقة؟ هل التكنولوجيا تهديد لإنسانيتنا أم مجرد أداة يمكن استخدامها للخير أو الشر؟ هذه الأسئلة وغيرها تتجلى بوضوح مع الروائي الجزائري فيصل الأحمر، حيث يتطرق إلى رؤيته النقدية للتكنولوجيا وتأثيرها على مستقبل البشرية، معبراً عن مخاوفه من تحول الذكاء الاصطناعي إلى قوة مسيطرة. ومن خلال التساؤلات، وتعدد الأصوات السردية، يكشف لنا عن الجوانب الخفية في الرواية الصادرة حديثاً (2024) عن دار المدى في بغداد، ويقدم لنا نظرة ثاقبة على أفكاره ومخاوفه: –

ممدوح: هل ترى أن رواية مدينة القديس أوغسطين، تنتمي إلى أدب الخيال العلمي أم أنها تتجاوز هذا التصنيف؟

فيصل: هي رواية خيالية علمية. علينا فقط أن ننتبه إلى نوع من الخيال العلمي تطور في الغرب ولم نأخذ منه حظنا نحن في البلاد العربية. ذلك هو الخيال العلمي الفلسفي، أو الخيال العلمي الذهني. قد يكون سيناريو فلم ذي مارتيكس (The matrix) وكذا نص فلم كلاود آتلاس (Cloud Atlas) للكاتبين نفسيهما: الأخوين فاتشوفسكي؛ أنموذجاً جيداً لهذا النوع من الكتابة. وهو نوع يستدعي قارئاً متحرراً من كلاسيكيات الخيال العلمي التي تحيل على الفضاء الخارجي وحروبه الطفولية.. قارئاً يكون مستعداً لتلقي هذا النوع الجديد الذي قد أوافقك في وصفه بالنوع الذي يستدعي تصنيفاً يتجاوز الخيال العلمي بالمعنى المألوف. نوع الرحلات فيه داخلية، فضاؤها هي العقل البشري، وإطارها التخييلي هو الأفضية الافتراضية.

ممدوح: كيف ترى دور اللغة في خلق الصور والمشاهد في الرواية؟ هل كانت لديك صور بصرية محددة في ذهنك أثناء الكتابة؟ وهل ترى أن الرواية يمكن أن تتحول إلى عمل بصري.. فيلم، أو مسلسل؟

فيصل: لا يمكن أن نكتب بعيداً عن خزان الصور الذي يتشكل بوعي أو بلا وعي عبر الزمن وعلى امتداد التجارب. نحن نصف المستقبل بناء على آلاف العناصر المتخيلة التي نركبها بأشكال عديدة. ونضع على ألسنة شخصياتنا كلاما معظمه من الكلام الذي سمعناه أو فكرنا فيه بناء على حاضرنا لا على مستقبل نجهله. موضوع قصص الخيال العلمي هو الحاضر في الواقع لا المستقبل كما يخطئ الجميع في الظن. والخيال هو تراكيب مقصودة لقطع صغيرة من الواقع. الخيال لا يهرب من الواقع أبدا.

هنالك شيء اسميه الخزان البصري أو الخيالي الذي يلعب دور المرجع بالنسبة لأي شكل من أشكال الخلق. وهذا يربط بالصدفة أو من دونها بين سؤال الرواية والسينما أو التلفزيون. وكإجابة على سؤالك سوف أقول إن العمل يملك كل مقومات الاقتباس للتلفزيون أو السينما. ويبقى أن الكتابة السنيمائية تحتاج عملاً مختلفاً على النص. وهذا أمر معروف ومفروغ منه.

ممدوح: استخدمت الرواية التشويق والغموض في كثير من المواضع. هل كان هدفك هو جذب انتباه القارئ، أم أن هذه التقنيات كانت وسيلة لتقديم أفكار الرواية بشكل غير مباشر؟

فيصل: نحن أبناء سلالة حكائين ماهرين. سواء في ذلك أسلافنا القدامى وجدودنا المباشرون. والحكايات طرق جيدة وقوية في التفكير (وهذا كلام علكاء الأعصاب الأفذاذ وليس كلامي أنا). لذا يهمني كثيراً أن أروي حكاية جذابة كتلك التي كنت أسمعها من المرحومة والدتي وجدتي لأمي وعماتي وخالاتي. ولهن جميعاً قدرة رهيبة على الانتقال بك من الكوخ البائس الذي كنا نقضي فيه ليالي الصيف الطويلة (مع مجيء العطلة الصيفية) أو نقلك من الشقة الباردة (التي كانت مسكننا الدائم) إلى عوالم عجيبة غريبة فيها ألف تفصيل وتفصيل حول حيوات الناس وحول البعد العجائبي للعالم، وحول الحيوانات المتكلمة، والأحجار التي هي ناس مسخوطون. والكلمات التي تعود بعد قرون لكي تحدد مقادر الناس فتحيي وتميت.

أشعر دوماً بأن أقسام الأدب في القرن العشرين قد علمتنا ثقافة شكلية تعيسة تقدس الشكلية والطرائقية وتحول المعرفة النظرية إلى معابد لا بد أن يتطهر فيها الكاتب لكي ينال إعجاب السدنة. وكل ذلك يقززني. أنا ابن الطقوس والحكايات الشعبية باللهجات الدارجة. ابن الطبوع الموسيقية التي تنبض بالحياة لا بالمعرفة النظرية. ابن الألم وابن الروائح الزنخة لا ابن القصائد المحفوظة والمتون المرسّمة المبرمجة في الأكاديميات. لهذا تهمني الحكاية المحبوكة المليئة بما يحب الناس عادة: التشويق والمفاجأة والحزن الداعي إلى التطهير والفرح الذي يجلب طاقة الحياة.

ممدوح: تستخدم الرواية الكثير من الرمزية والتناص، فهل كان هدفك خلق نصوص قابلة للتأويلات المتعددة، أم أن هذه التقنيات كانت مجرد أدوات لخدمة النص؟

فيصل: أعتقد أن أصح وصف يمكنني أن أقوله شخصياً ومن زاويتي التي لا تلزم سواي هو أن نصوصي تقترب مني كثيراً، وتفكر بطريقتي وتشتغل بالطريقة نفسها التي يعمل بها دماغي: حساسيات متجاورة ومتاخمة، وعي نقدي بالتاريخ (وبالحاضر نتيجة لذلك)، انزلاقات مستمرة من الأدب صوب الفلسفة صوب التاريخ والتراث العربي الإسلامي، وقفزات مغامرة بين جزيرتي الشعر والنثر. ونص القديس أوغسطين من هذا المنظور يشبهني كثيراً، أو أكثر من أي نص سابق له. الرمزية التي تتحدث عنها يا صديقي هي بعد حقيقي في وعيي بالعالم، وعيي المركب، وعيي المتنبه دوماً إلى ما يسمى «بالاستعارات التي نعيش من خلالها» كما يقول لايكوف وجونسون. تحاول الرواية دوماً أن تستنطق الطبقات المتراكمة المتراكبة من الرموز والإشارات والتي نتعود عليها دون مساءلتها ولا مراجعتها ولا القيام بواجب التفكيك الضروري للفهم. أما النصوص الزائرة الكثيرة فلها تأويل مباشر قد يكون دفاعي عن حقها في الوجود في المستقبل، وعما أراه لها من جدوى في صناعة غد جميل. أما الأبعاد الأخرى فربما يكون للقراء أولا ثم للنقاد في زمن ثان ما يقولونه في شأنها.

ممدوح: تتناول الرواية مفهوم الحرية من زوايا مختلفة. فما هي الحرية بالنسبة لك؟ وهل ترى أن الإنسان في عالم اليوم يتمتع بالحرية الحقيقية؟

فيصل: إنسان اليوم مخدوع مرتين؛ فمرة هو فاقد تماماً للحرية التي قد نجدها في أزمنة ماضية ولا نجد أثرا لها في زمننا هذا؛ زمن الحرية على طريقة حرية الفأر داخل فقص واسع بجدران مرسوم عليها غابة وبحر وسماء وأفق بعيد. ومرة هو مخدوع بسبب كثرة الدعاية لحريته هذه مما يخلق لديه شعور بالارتياح لاختياره سكنى قفص الفأر هذا. أما عن تركيبتي الفكرية فهي تجمع بين الخيارت العقيدية للدين الإسلامي كدين مبني على «الآخرية» قبل «الذاتية»، وكدين مبني على أساس الخلاص الفردي من خلال العمل والايجابية وتقديس الاجتهاد والعمل المستمر على تحقيق التسامي إنسانياً سعياً إلى مفهوم التقوى بدلاً من الخلاص الجماعي المبني على العقيدة أو الانتماء العرقي كما هي الحال لدي المسيحيين واليهود مثلاً، وإلى ذلك يمكنني رصد مكون ثان في بنيتي الفكرية هي الالتزامات الفكرية لليسار السياسي كتاريخ فكري جامع لحساسيات سياسية ذات طابع اجتماعي تشاركي عاكف على الاقليات والدفاع عن المستضعفين، لا كمذهب منغلق على مقولات محددة وأسماء ومسميات حزبية كثيراً ما يتنكر لها التاريخ بسرعة. مع كثير من ملامح الأنثروبولوجية للثقافة الجزائرية بمكونها الأمازيغي المقدس للحرية المحترم للمرأة بشكل كبير، وكذا لحياة الجماعة التي يتحكم فيها عقلاء كبار في السن متفق على سيرتهم النزيهة النظيفة في كنف الجماعة (نظام تاجماعت كما يسمى عندنا). وأنت لو بحثت في تلافيف الرواية سوف تجد كل هذا بأشكال روائية تخييليه مستقبلية مغلفة عليها كثير من «الميكاب» الفني.

ممدوح: كيف أثرت الكتابة في تكوين هويتك كإنسان؟ وهل تعتبر الكتابة جزءاً أساسياً من وجودك؟

فيصل: أعتقد أنني -بعيداً عن الكتابة- قطعة من العدم. أنا ابن الحروف والكلمات والأصوات والمواجد. وقد أسلفت في إهداء كتيبي (حياة في كتابة) الذي جمعت فيه بعض المقالات والفصول حول الكتابة والسيرة الذاتية أو سير بعض الكتاب الذين أحبهم. كتبت ما يلي: (لا حياة لي خارج الكتابة، كل ما في حياتي شيء وجدته في كتاب وتماهيت معه، أو شيء خفت عليه من الضياع فوضعته في كتاب). هذا الكلام يفسر جيداً علاقتي بالكتابة. نحن نتكلم عن الهوية كمكون نفسي واع ولا واع في آن. والواقع أنها معطى لغوي أكثر من كونه أي شيء آخر. كل تجاربنا تسكن دخل اللغة. لهذا تجد الأمم القلقة كثيرة الكلام. ترى جيدا كيف أن العام الفائت بما فيه من عدوان على فلسطين ولبنان وكل مكان آخر، قد أنتج كما مهولاً من الغيظ والألم والعدوان على الهوية، فأنتج بذلك كما مهولاً من الكلام. الهوية ترتاح لصياغة الكلام والنصوص مثلماً أن العدوان يرتكز على عناصر كلامية أيضاً. وهذا ما يصنع جدوى الكتابة وإنتاج الخطابات في زمننا الذي كان كثير من المعلقين يتنبئون فيه بانتهاء الأدب وبانكماش دائرة اللغة.

عندما يلتقي التاريخ بالتكنولوجيا: حوار مع فيصل الأحمر

ممدوح عبد الستار؛ روائي وقاص مصري. صدر له: السمان يستريح في النهر، مقامات التفرد والأحوال، السامرى، ظلال. حصل على عدة جوائز منها: جائزة إحسان عبد القدوس في الرواية، وجائزة سعاد الصباح في القصة القصيرة، والرواية، بالإضافة إلى جائزة مجله دبي الثقافية، وأخبار الأدب، ونادي القصة بالقاهرة.