محمد شكري في مستشفى المجانين

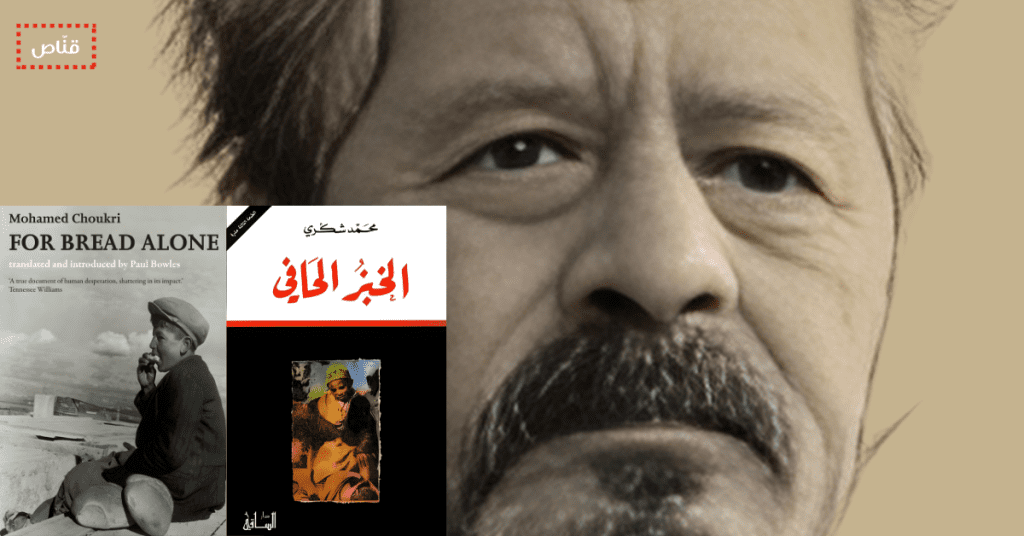

لم يتوقف المطر عن الهطول منذ الصباح، لهذا قضيت نهاري في غرفتي ذات الجدران العارية، منغمسا في قراءة كتاب الخبز الحافي للكاتب محمد شكري، الملقب بصعلوك الأدب المغربي.

لكن فجأة حدث شيء غريب وعجيب؛ شيء لم يحدث لي من قبل، حتى مع أشد حالات الهلوسة؛ إذ وجدتُ نفسي داخل مقهى مكتظ بأناسٍ تبدو من ملابسهم وتسريحاتهم «الهيبية» أنهم توقَّفوا في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.

سرتْ قشعريرةٌ في جسدي؛ فركتُ عيني غير مصدقٍ لما أرى، وتساءلت بذهولٍ عما يحدث. بحقّ السماء، ما الذي يجري؟ كيف وصلتُ إلى هذا المكان؟ هل غفوتُ أثناء القراءة والأمر مجرد حلم؟

وقبل أن أجد جوابًا شافيًا أخرجتني عيونُ رواد المقهى من بحر تساؤلاتي؛ أحاطت بي من كل جانب، يبدو أنها انتبهت إلى غرابة مظهري. كنتُ كأنني نشازٌ يكسر رونقَ المكانِ وتجانُسه، فحملتُ جسدي وخرجتُ بعد أن سمعتُ شخصًا يقول لزميله وهو يشير نحوي:

«انظر إلى ما يرتديه ذلك المعتوه».

في الخارج لم اعرف أين أذهب، وبدل البقاء ثابتا في مكاني كعمود إنارة مغروس في الأرض، سرتُ في الشارع على غير هدى، تاركا الحرية لأقدامي كي تأخذني حيث تشاء، متحاشياً نظرات المارة وتعجب المسنين الذين يضربون كفّاً بكف كلما مررت بمحاذاتهم، منبهرا بالمباني والسيارات على قلتها، والتي تبدو في زمني كلاسيكية ومهترئة، تجلب العار بدل المجد، والعربات الكثيرة التي تجرها أحصنة بينما أصحابها يصرخون «بالاك، بالاك». والحافلات الكهربائية المربوطة بأسلاك، تبدو كأنها قطار يمشي على سكته.

وبينما أنا منبهر بهذا العالم الذي وجدت نفسي فيه، اعترض طريقي شرطي قاسي الملامح، بذقن حليقة وشارب كث. وأخذ يتحقق من هويتي، سألني عمن أكون ومن أين جئت ولماذا أبدو بهذا المنظر الأبله؟

حكيت له ما وقع، كيف أني كنت أقرأ كتابا فوجدت نفسي فجأة وفي لمح البصر في هذا المكان الغريب. فصرخ في وجهي بصوته المرعب:

«ما هذا الهراء الذي تقوله ولماذا ترتدي هذا اللباس الحقير؟»

ومد يده ممسكاً بياقة قميصي، حاولت الفرار فأمسكني بسهولة. أمضيتُ ليلتي الأولى بلا نومٍ في قبو مفوضيةِ الشرطة مع اللصوص والسكَارَى. مع إجباري على تغيير ثيابي، التي -بحسب رأيهم- تجعلني أبدو منحرفًا. ويا لها من ليلةٍ لعينةٍ؛ مرت مؤرقة، مخافةَ أن يتحرَّش بي لعين ما إذا غفوتُ. بقيتُ مستلقيًا على ظهري على ذلك الفِراشِ الكَريهِ، أنهَشُ لحمي بأظافري وعيوني تحدقُ في السقْفِ الذي تنسِجُ عليه العناكبُ أعشاشَها.

في اليوم الموالي أحالوني -بعد أن أدركتُ أنني في مدينةِ تطوان المغربيةِ في سبعينيات القرن الماضي- إلى مستشفىِ الأمراضِ العقلية. جعلوني نزيلا عندهم بدعوى انفصام الشخصية، زعموا أنني شخصٌ مجهولُ الهوية يتخيلُ أشياءً لا وجودَ لها.

في المستشفى حاولت المقاومة فصعقوني بالكهرباء، ثم أغرقوني بالأدوية، وعزلوني في غرفة منفردة لمدة ثلاثة أيام.

أثناء ذلك فكرت في أنني عالقٌ في كابوسٍ لا أستطيع الاستيقاظَ منه؛ دخل الشكُّ إلى قلبي، ربما ما أنا إلا مجنون لا يدري أنه كذلك. لا لست مجنوناً، وإلاّ لمْ أكن لأرتاب لحظة واحدة في جنوني.

بعد ذلك راودتني فكرة، وهي ما يؤكد لا محالة جنوني الذي أحاول نفيه عني، بأنني قد ولجت إلى داخل الكتاب الذي كنت أقرأه، فكم من شخص كان يقرأ كتابا فوجد نفسه في عالم مختلف، بل إن هناك من ولج إلى كتاب ما كي يبحث عن والده الذي التهمته الكتب.

كنت أعتقد أن ذلك لا يحدث إلا في القصص والروايات الخيالية، لكن يبدو أن الأمر يحدث على مستوى الواقع أيضاً.

وقد رجّحت هذا الاحتمال الأخير، خصوصًا بعد أن أخرجوني في اليوم الثالث من الغرفةِ الانفراديةِ إثر هدوءِ أعصابي وتوقُّفي عن المقاومة. نقلوني إلى غرفة جديدة مشتركة مع مريض لم يكن سوى محمد شكري الذي كنت، قبل أن يقع ما وقع، أقرأ كتابه الخبز الحافي الذي يحكي فيه سيرته القاسية، العنيفة، والمؤلمة.

حينما أدخلوني إلى الغرفة كان محمد شكري، بشحمه ولحمه، وشاربه المميز، جالسًا يرتقُ جلبابًا أبيضَ ممزقًا عند الكتف. رفع بصره نحوي، تأملني قليلًا، لم أَلفِتْ انتباهه، فعاد لإكمال ما كان يقوم به.

جلستُ على حاشية السرير المفرد، المخصَّص لي، وأنا أشعر بشيءٍ من الابتهاج، مختلطًا بالصدمة والرهبة، إذ من الصعب أن تصادف كاتبًا مثل شكري. وبدأتُ أبحث في ملامحه عن شيءٍ يُوحي بعبارة: «لا تعبث معي»، فلم أجد.

وتذكرتُ قول الكاتب المغربي محمد برادة:

«شكري أبعدُ عن الصورة التي يرسمها له المعجبون».

وقبل أن أبادره بالكلام دخل أحد المرضى إلى الغرفة، طلب سيجارة من شكري، الذي كانت علبة السجائر فوق مكتب سريره، رفض أن يعطيه سيجارة، فشتمه المريض. عندها نهض شكري من فراشه، بعد أن ارتسمتْ على وجهه عبارة: «لقد عبثتَ معي أيها الوغد».

إذن شكري يملك وجهين: وجهًا مسالمًا وآخر عدوانيًّا. لكن أليس هذا حالنا جميعًا؟ فنحن في النهاية لسنا سوى مجموعة من الوجوه.

بدآ يتعاركان لكمًا وركلًا.

وأنا أراقبهما، راودتني نفسي على فعل شيء لا يفعله سوى المغفَّلين، فتدخلتُ كي أوقف الشجار، فما كان إلا أن تلقيتُ لكمةً من المريض، أطفأتْ عيني اليسرى، وكادت أن تفقدني وعيي.

بعد حين تصالحا، وجلسا على السرير وبدآ يدخِّنان معًا. فكرتُ في نفسي: «اللعنة! تلقيتُ لكمةً مجانية، وها هما يدخِّنان كأن لم يحدث شيء».

المريض، وهو يدخن، كان يهرش ذقنه غير الحليقة بيده اليمنى، وينظر إليّ باحتدام، يبدو كأنه يريد أن يقول شيئًا ما، لكنه لا يقول شيئًا، ويبقى صامتًا.

فقلتُ مخاطبًا شكري:

«المستشفى مكان لا يخلو من عنف».

«وخارج المستشفى أيضًا».

«تلقيتُ لكمةً مجانية».

قال وهو يرفع كلتا يديه:

«لستُ أنا».

أجبته:

«أعرف، إنه فزّاعةُ الطيورِ الذي يجلس بجانبك».

عندما سمع المريض ذلك، بادرني بالقول ساخرًا:

«منظرك مقزز مثل الكلب».

كنت مغتاظًا منه بسبب لكمه لي، وكنت أريد أن أقول له: «الكلب و…»، لكني تراجعتُ بعد أن رأيته ينهض منتصبًا، فاعتقدتُ أنه سيتجه نحوي. لهذا تأهبتُ للدفاع عن نفسي، لكنه غادر الغرفة.

نزع شكري خاتمًا من إصبعه، مده لي وقال:

«ضعه فوق مكان الضربة واضغط جيدًا، وإلا فإنها ستنتفخ».

فشكرته.

عاد شكري إلى إكمال ما كان يقوم به، أي رَتْق الجلباب، وحينما انتهى، نظر إلى ساعته الموضوعة فوق دولاب خشبي، كانت عقاربُها تزحف ناحيةَ الواحدة. ثم نهض من مكانه، وعلَّق الجلباب الذي أنهى رتقه على كتفه، وقبل أن يتجاوز الباب، عاد أدراجه وطلب مني أن أمدَّ له خاتمه، ثم انسحب من الغرفة.

وقفتُ، وذرعت الغرفة ذهابًا وإيابًا، أفكّر في هذه المعجزة التي أعيشها؛ إنها شيءٌ يعجز حتى الخيال عن تخيُّله. شكري الأسطوري، الذي ضَمِنَ مكانًا في عالم الأدباء الخالدين، يرتق جلبابًا ممزقًا، ويخوض صراعًا مع مريضٍ نفسي، ويتحدث معي!

إنه أمر يغمرني بالسعادة، ولن يصدقني أحد لو أخبرتُه بذلك.

ثم اقتربتُ كاللص من مكتبٍ يوجد بالقرب من سرير شكري، يحتوي على عبوة دواء ومنفضة مليئة بأعقاب السجائر، وبضعة كتب قرأتُ عناوينها، كانت كلها بالإسبانية. أخذتُ كتابًا تحت عنوان Tiempo de silencio وبدأتُ في تقليب أوراقه، بحكم العادة فقط، فأنا لا أعرف من الإسبانية إلا بضع كلمات، لكن يعجبني فتح الكتب وتقليب أوراقها مهما كانت اللغة المكتوبة. ثم أغلقتُ الكتاب وأعدتُه إلى مكانه.

هنا لفتت انتباهي أوراقٌ ممزقة وأخرى مضغوطة مرمية وسط سلة المهملات، فانحنيتُ وأخرجتُ الأوراق، وذهبتُ بها إلى السرير، وبدأتُ في ترتيب الورقة الممزقة، وتسريح الأوراق المضغوطة، وقراءة ما فيها.

كانت الورقة الممزقة تحتوي على رسالة صادمة، خلخلت وجداني، مرسَلة من شخص يُدعى حمزة الذهبي، يعلن فيها بأسلوب وقح أنه خائبُ الأمل في شكري:

«في سيرتك الذاتية (For Bread Alone) يبدو جليًا أنك تكذب كما تتنفس، كي تُرضي أسيادك.

أتخيلك، أيها المتشوّق لتسليط الأضواء عليك، كي لا تبقى نكرة، قد سمعتَ بأن بول بولز وناشره بيتر أوين جاءا إلى طنجة المشتهاة حاملَين أفكارًا معيّنة، ويبحثان عن حكايات غريبة وعجيبة مليئة بالعنف والجنس تؤكد أفكارهما المسبقة، ليتكفلا بنقلها إلى جمهور أمريكي متعطش لمثل هذه الحكايات.

انتهزتَ ذلك، واقتربتَ منهما، وقصصتَ عليهما ما أرادا سماعه: رويتَ لهما طفولتك البائسة، موت خالك، الفرار مع أسرتك من الجوع والموت، أباك العنيفَ والمتسلط، الذي بلغتْ به الدناءةُ إلى لَوي عنق ابنه.

صدمتَهما، ودون هذه الصدمة لم يكونا لينظرا إليك حتى.

أتخيل الآن أنك لم تفكر في أن ما كتبته سيصل إلى شعبك، وظننتَ أنه سيبقى هناك، في البلدان التي نُشِرَ فيها، ما دام لا أحد يقرأ الإنجليزية في وطنك الخاضع لسطوة الفرنسية.

هل أحسستَ بتأنيب الضمير وأنت تسمع عن محاولات ترجمة ما تخيّلته، ومعرفة أن شعبك، أهلك، سيقرأون عن حياتك المتخيَّلة المنحلّة، عن انحرافك في شوارع طنجة؟

هل فكرتَ في الفرار خارج وطنك مثلما فعل العربي العياشي بعد معرفته أن كتابه (Life Full of Holes) سيُترجَم من الإنجليزية إلى الفرنسية ويُنشر في غاليمار؟

هل لهذا السبب أغرقتَ نفسك في الكحول؟ هل لهذا حاولتَ الانتحار بابتلاعك كميةً من الأقراص المنوِّمة قبل أن ينقذك صاحب الفندق وينقلك إلى المستشفى التي صرتَ نزيلًا فيها؟».

***

فكرتُ، حينما قرأتُ هذه الرسالة، في أنها صكّ اتهام. اللعين ينصب نفسه مدعيًا وقاضيًا، الوغد يريد أن يدمر رمزًا اسمه شكري. الأوراق الأخرى، التي كانت مضغوطة وسرحتها، كان بعضها يحتوي على مسوَّدة رسالة موجهة إلى الكاتب محمد برادة، يقول فيها من بين ما يقول:

«أتمنى لو أكون بعيدًا في بلدٍ لا يعرفني فيه أحد».

والبعض الآخر يحتوي ردًّا على رسالة حمزة الذهبي، يبدأها شكري بعبارة: «الراضي عن نفسه». وتضم أشياء لاذعة جعلتني أنفجر ضحكًا منها، على سبيل المثال حين يقول شكري مخاطبًا صاحبنا:

«دعني أخبرك بشيء يا شارلوك هولمز عصره وزمانه، أنت لستَ أكثر من دنيء: الدليل فمك القذر».

«لو أن الأمر بيدي لمنعت عن أمثالك فتح أفواههم … (هناك أشياء مشطوبة، عبثا حاولت قراءتها دون جدوى) … إنك تذكرني بأولئك الذين يبدون كالمصارين المحشوة بكل ما يقرفني، يحاسبونني على ما ورد في الكتاب ويقولون أنني مجرد حكواتي، وأن الكتاب هو كتاب بول بولز. بل منهم من قال خلف ظهري بأنه تفاجأ بأن قصصه التي حكاها لي أنسبها لنفسي في سيرتي.

إن هؤلاء ليسوا إلا حسادا، إنهم يخافون من نجاحي، شهرتي التي تتوسع يوما بعد يوم تؤرقهم، وتسلب النوم من جفونهم. نجاحي الذي يتزايد يخنقهم لهذا يريدون النيل مني بتهمهم المختلقة. إنني أكاد أرى فرائصهم ترتعد من أمواجي العالية، الصاخبة التي ستجرفهم إلى مزبلة التاريخ …

كنت أظن أنهم لن يملكوا الشجاعة إلا بعد وفاتي كي ينصبوا لي المقصلة من أجل قطع رأسي بعد أن أكون قد شبعت موتا. كنت مخطئ أعترف بذلك … (هناك أشياء مشطوبة، عبثا حاولت قراءتها دون جدوى».

يتساءل محمد شكري في موضع آخر:

«هل استأجروك كي تقول ما أرادوا قوله، ربما أنت لست سوى شخصية من اختراعهم، كي يتحدث، معشر الجبناء والمنافقين، لابسي الأقنعة، من خلالك إلى شخصي».

«الجهل ليس عيبا، الدناءة والحقارة هي العيب، لا ألوم جهلك، لكني ألوم حقارتك، ألوم خِصلة الشر فيك -حينما أتحدث عنك أتحدث عن أمثالك- التي دفعتك إلى القول أنني أطمح في نيل رضى أسيادي. ليكن في علمك أن لا سيد لي، أكيد لولا بول بولز لما كتبت سيرتي، وهذا أمر أعترف به، لا يمكن إخفاء الحقيقة، لكن هذا لا يعني أني قلت ما أراد سماعه، تعاملي معه كان تعامل الند للند، كاتب لكاتب، لم أكن لسانا له ولا خادما من خدامه».

«تعلن بأني كنت أرغب في نيل الاحترام كي لا أبقى نكرة. يا للنبوغ. يا للذكاء البشري اللعين. أسألك من منّا لا يريد أن يكون محترما بين الناس؟

ما غاب عنك أنني قبل أن أكتب سيرتي كنت قد أصبحت معلما؛ أليس هذا مدعاة للفخر، ثم نشرت قصصا في مجلة الآداب البيروتية وغيرها، أليس هذا مدعاة للاحترام. أم أنك تقول أي كلام …».

«لكن لماذا أصدع نفسي معك وأحرق دمي؟».

***

هذا آخر ما كتبه في رسالته، وذلك قبل أن يمسك الأوراق ويكمشها ويرميها في سلة المهملات. حيث أدرك – كما خمنت- عبثية ما يقوم به، فمن الصعب أن تجعل من يحمل أفكارا مسبقة عنك أن يستمع إليك، وأي محاولة للدفاع عن نفسك لا طائل من ورائها.

أعدت الأوراق إلى مكانها في سلة المهملات وخرجت من الغرفة المفتوحة، تجاوزت رواقا طويلاً، مليء بالأبواب، وفي النهاية وجدت نفسي في مكان مخصص لجلوس المرضى، في ساحة تحفها بعض الشجيرات، التفتُّ يمينا وشمالاً، ليس هناك أثر لمحمد شكري، فقررت الجلوس ومراقبة المرضى.

كان أحد المرضى يزحف على بطنه، كأنه جندي في الحرب، ينتبه إلى أني أحدق فيه، فيصوب بندقيته الوهمية تجاهي ويبدأ في إطلاق رصاصات وهمية، أمسك صدري، متظاهرا بأن الرصاصات أصابتني، فترتسم ابتسامة على محياه ويقول لزميله الذي يختبأ خلف شجرة مائلة: قتلت أحد الأعداء.

ثم ينطلقان بحثاً عن ضحية أخرى لقتلها.

فكرت في أن الجميع يبحث عن شخص ما كي يقتله؟ وخطر في بالي صاحب الرسالة، وقلت أن رصاصاته المصوبة نحو شكري كي يفتك به، سبّبَتْ لي نوعا من الصدمة، وفتحتْ في رأسي ثقبا خرجتْ منه ذكرى كتاب كتبه شخص يزعم أنه صديق ومعلم محمد شكري يسمى حسن العشاب يعلن في كتابه «محمد شكري كما عرفته» أن صاحب الخبز الحافي تعلم القراءة على يد العشاب نفسه في عمر الحادية عشر، وليس في العشرينات مثلما يقول شكري.

وبالتالي –قلت مخاطباً نفسي– إذا كان العشاب محقا في أمية محمد شكري، ألا ينبغي لنا أن نشك في كل شيء آخر.

حركت رأسي كي أطرد هذه الفكرة المدمرة، ودمدمتُ كي أواسي نفسي وأخفف من هول الصدمة:

«لا يهم أن يكون شكري قد كذب أو اختلق أو سرق أو حاول رسم صورة مغايرة إرضاء للآخر الأجنبي ولا يهم أن يكون شكري حتى شخصا حقيقيا، بقدر ما يهم التأثير الذي أحدثه في قلوب الناس وعقلياتهم».

وقلت بصوت مسموع كأنني أريد تأكيد هذه الفكرة لنفسي كي أقنع نفسي بها:

«فعلا، ما يهم هو التأثير، وقد ترك شكري –مهما اختلفنا حوله وشككنا في كتابه- أثرا في نفوس الناس، مدهم بالشجاعة، ودفعهم إلى محاولة الكتابة، والتعبير عن أنفسهم وتغيير حياتهم نحو الأفضل والأحسن، لقد أشعل لهيبا في المناطق اليباب المَوَات، وفي هذا يكمن مجده وخلوده».

وبقولي هذا بصوت مسموع لفتت انتباه مريض تحت عينيه الجاحظتين ترتسم هالات سود، وعلى رأسه يضع شيئا على شكل خوذة، وفي يده عصى طويلة على شكل رمح. لا أعرف كيف لم يتفطن الممرضون إلى أنه يحمل عصا لعينة، ربما هو غير مؤذي، فجلس بالقرب مني. هل اعتقد أنني تحدثت معه، لا أعرف، لكنه بدأ يحكي دون مقدمات، كأنه كان ينتظر هذه الفرصة منذ زمن:

«لمحتُ الماركيز دو ساد، يختبئ خلف شجرة أوكاليبتوس، ويقوم بشيء. كان يشاهد الفوضى والعذاب الذي أحدثه الشيطان وحفدته. فقد كنا في زمن حربٍ، حربٍ كبرى، ضخمة، انسللتُ دون أن ألفت الانتباه خلف الماركيز، وقلتُ: «ما الذي تفعله أيها الحقير؟»،

وأطبقتُ يدي على رقبته: «لقد سقطت بين يدي، يا عابدَ إبليس!».

التفت المريض إليّ وسألني: «هل تريد أن تسمع الباقي؟»

لم يكن شيء يمنعني من الموافقة، أملك الوقت كلّه؛ فأومأت له برأسي موافقًا. فأكمل حديثه قائلاً:

«وما إن هلكَ حتى وجدتُ أمامي الإسباني «دون كيخوتي دي لا مانتشا» بحماره الأسطوري، ممسكًا في يدهِ برمحٍ طويل. قال لي مبتهجًا: «لقد أعجبني ما فعلت».

قلتُ له:

«أيُّ رجلٍ كان سيفعل بالضبط ما فعلت؟»

قال: «لا»

وأضاف: «الفارس وحده من يقدر على فعل ذلك».

أحسستُ بالفخر وأنا أسمعه، ثم نزل من على حماره الممجّد، يا له من حمار! وأمام ذهولي سلّمني الدون خوذته وذراعه ورمحه، وجعلني خليفته للتخلص من الأوغاد الذين حوّلوا المكان إلى جحيمٍ لا يُطاق، ثم صعد على حماره.

قلتُ له: «لكن ماذا عن الحمار؟» لم يجبني؛ كان الصمت جوابه. قال للحمار: «انطلق»، فانطلق الحمار.

أثار ذلك غضبي؛ فإذا كان هناك شيء لا أحبّه فهو أن أُعامَل بتعالٍ. لماذا يعاملني هكذا؟ هل يظن نفسه أحسن مني وهو الذي قضى حياته يقاتل طواحين الهواء متخيلاً أنّها عمالقة؟

حملتُ حجرًا ورميته بكل ما أملك من قوّةٍ باتجاهه؛ ضربته في رأسه فسقط من على حماره. ركضتُ صوبه وأنا أحمل الرمح بيدي، وتحت نظراته الخائفة وتوسلاته أن أعفو عنه، قمتُ بطعنه. وكانت آخر الكلمات التي سمعها مني: «أيها اللعين، هل تمزح معي؟ قل هل تمزح؟ هل هناك فارس بلا حمار؟».

رفعتُ الرمح، حملتُ الخوذة من على الأرض وضعتها فوق رأسي، ركبتُ على الحمار وانطلقتُ لأحفر اسمي بحروف من ذهب في ذاكرة الناس كما لم يحفره أحدٌ من قبل؛ وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل.

***

مرّ شكري من أمامي بصحبة شخص يرتدي الجلباب الذي كان يرقعه، فنهضت من غير أن أشعر واتجهت نحوه، تاركًا خليفة دون كيخوتييحدث نفسه، فإذا بالفارس يركض ورائي وهو يقول: «أيها اللعين». حاولت الالتفات، فأحسست بشيء يهوى على رأسي، لأسقط على الأرض، وكانت آخر الكلمات التي سمعتها قبل أن أفقد الوعي: «أيها اللعين، هل تسخر مني؟ قل، هل تسخر مني؟ فإذا كنت لا أحب شيئًا في هذه الحياة، فهو أن يتركني أحدهم أتحدث وحدي مثل الأحمق. هذا سيعلمك درسًا جيدًا».

وعندما استعدت وعيي، وجدت نفسي مستلقيًا في سريري، في غرفتي في مدينة سلا، بينما الكتاب الذي كنت أقرأه ملقى بجانبي. كنت سأقول إنَّ كل ما جرى كان مجرد حلم/ كابوس، لولا عيني المتورمة والألم في مؤخرة رأسي.

الكاتب المغربي حمزة الذهبي