الرواية من شأنها أن تتيح لنا فرصة في النظر إلى أنفسنا

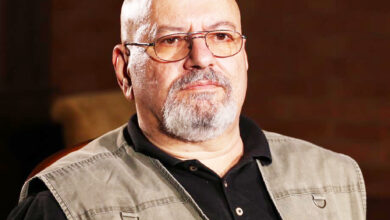

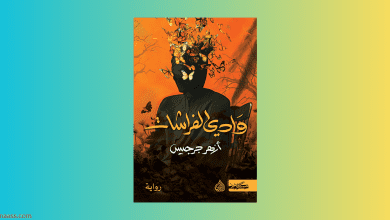

ليست ألعاباً لغوية، بل سردٌ يُفضي إلى الدخول في معاناة الناس، فلا أسرار، ولا أسرار مقدَّسة. هذا ما يشتغل عليه الروائي الجزائري سعيد خطيبي في مشروعه الروائي الذي صدر له/ فيه عدَّة روايات: «كتاب الخطايا (2013)»، «أربعون عاماً في انتظار إيزابيل (فازت بجائزة كتارا عام 2017)»، «حطب سراييفو (وصلت إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر) عام 2020)»، «نهاية الصحراء (2022)».

من مؤلفاته أيضاً: «أعراس النار: قصة الراي (2010)»، «عبرتُ المساءً حافياً- حوارات مع أشهر الكتاب الفرانكفونيون»، «جنائن الشرق الملتهبة: رحلة في بلاد الصقالبة». وفي الترجمة: «بعيداً عن نجمة: قصائد شعرية لكاتب ياسين»، و«مدار الغياب: قصص جزائرية».

ضيفنا، المولود في 29 ديسمبر 1984، أتمّ دراساته العليا في باريس. عمل في جريدة «الجزائر نيوز» وجريدة «الخبر» ومجلة «الدوحة»، كما حصل في العام 2012 على جائزة الصحافة العربية.

في هذا الحوار نحاول استكناه عوالمه الفكرية في طريقة كتابته للرواية وقد صدرت له رواية جديدة– نهاية الصحراء (2022):

– تشتغل رواياتك ابتداء من «كتاب الخطايا» 2013، إلى «أربعون عاماً في انتظار إيزابيل» التي فازت بجائزة كتارا عام 2017، ثمّ «حطب سراييفو» التي أدرجت على القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرّواية العربية عام 2020، وانتهاء بـ«نهاية الصحراء» 2022، على التاريخ الجزائري. وكأنَّ التاريخ عدوُّ؟

الجزائر ضحيَّةُ تاريخها. لم تحصل تلك المصالحة المرجوة في تجاوز الماضي، لا زلنا عالقين في فخِّه، غير قادرين على مسايرة الحاضر ولا على التَّفكير – بحياد – في المستقبل. ما نزال نتأمَّل ذلك التَّاريخ المنفلت مثل من يجلس إلى ساحل ويترقّب وصول سفن الغزاة. نعيش في ريبة أنَّ هذا التَّاريخ لم يكتمل، أنَّ فصولاً سقطت منه، كما تشوبه كثير من الفراغات. لا أظنُّ أنَّه عدوٌّ بالمعنى الحرفي للكلمة، لكنَّه يُحيلنا باستمرار إلى نقاشات بقيت معلَّقة. لم نصل فيها إلى خلاصات. إنَّه مغناطيس يحدُّ من الحركة. اشتغلتُ وأشتغل في رواياتي على هذا التَّاريخ المتفجِّر وغير المكتمل، أستعين بما يمنحني إيَّاه الأدب من حريَّة ومن سعة في التَّخييل. لا أعيد تدوين التَّاريخ كما جرى، فتلك مهمَّة المؤرِّخ، بل أتخيّل أوجهاً أخرى له. في الرِّواية الأخيرة «نهاية الصحراء» أحاول فتح نوافذ جديدة نطلُّ منها على هذا الماضي السيَّار، وكيف أن ما يحصل اليوم إنما نتيجة لما عشناه سلفاً، في هذه الرِّواية ندرك أنَّ التَّاريخ الحديث بات راهناً أكثر من أي وقت سبق. أسعى فيها إلى لملمة التّاريخ الجمعي، وكيف أن ورطتنا مشتركة، أننا شاركنا جميعاً في صنعها ولم تكن قطعاً محض صُدف.

– ثمة جُناة اعتلوا صهوة الثورة قبل وبعد التحرير، وتورَّطوا في عمليات قتل واغتيال، ومن ثمَّ التحكُّم في مصير الجزائر. أنتَ تطاردهم، تريد أن تقاضيهم؟

الجُناة في كلِّ مكان، ليست خاصيَّة جزائرية. لم تقم ثورة واحدة، في القرن العشرين، من دون عثرات. والعثرات إنَّما هي جزء من مسعى التَّحرُّر. كلُّ ثورةٍ لها الحقُّ في ممارسة سقطاتها، في تداركها أيضاً. مثلما نتحمَّس إلى نجاحات ثورة فلا بدَّ أن نتقبَّل أيضاً خطاياها، التي قد تصادفها في الطريق. أنا روائي وفقط، لست معنياً بمطاردة أحد، ولا بمقاضاته أو محاكمته. كما لست أؤمن بجدوى المحاكمات، فالتحرُّر، بعد أكثر من قرن وثلاثين سنة من الاستعمار – كحال الجزائر – كان يفترض أن تحصل مصالحة بعده، أن نتوقّف عن شيطنة البعض أو المبالغة في تمجيد الآخر، أن ندخل زمن المساواة والمواطنة الحقّة، لا أن نغامر في دوامة تصفية حسابات. مهمّتي بالأساس استثمار التّاريخ روائياً، مستعيناً بالتّقنيات الحديثة من هذا الفنّ، ليس من أجل كتابة الحدث أو الوقائع، إنّما أجعل من الحدث مرجعاً في تخيّل حكاية موازية، في تخيّل إجابات واحتمالات لسؤال: ماذا لو حصل عكس ما أفادتنا به مدوّنات المؤرّخين؟

سعيد خطيبي: كلُّ ثورةٍ لها الحقُّ في ممارسة سقطاتها، في تداركها أيضاً. مثلما نتحمَّس إلى نجاحات ثورة فلا بدَّ أن نتقبَّل أيضاً خطاياها، التي قد تصادفها في الطريق. أنا روائي وفقط، لست معنياً بمطاردة أحد، ولا بمقاضاته أو محاكمته. كما لست أؤمن بجدوى المحاكمات.

– ألا ترى في بحثك الروائي هذا، وأمام إصرارك، أنَّ هذه الطبقة التي ابتلعت الدولة، وروَّعت الناس خاصة في العشرية السّوداء، أنَّ مهمتها التاريخية قد انتهت؟

لحسن الحظّْ أنَّ لا أحداً ابتلع الدّولة، فقد ظلَّت دائماً قائمة، بل الخلل في مؤسَّساتها. أتفقُ معكَ في أنَّ هناك جماعات روَّعت الناس وقد ورث آخرون مهمتهم ويواصلون العمل ذاته. لكنها ليست مهمَّة تاريخية، أي أنَّ لها بداية ونهاية، بل تبعاتها تتواصل مع الأجيال، وما تزال أثارها ملموسة إلى اليوم. ما وقع في عشر سنوات قد نحتاج إلى نصف قرن قصد تجاوزه أو أكثر. أنا لست في موقع يسمح لي بمحاكمة أحد أو بالردّ عليه، فأنا معني بالظواهر، بالقضايا، بالوقائع، لا بالأشخاص، معني بإعادة تأمُّل الانزلاقات التي وردت في التَّاريخ المكتوب، والتي نلاقيها كلَّما شرعنا في مطالعة ماضي البلد المعاصر.

– دائماً أنت في رواياتك في صدامٍ مع لا عقلانية الوضع. مثالاً على ذلك في روايتيك «حطب سراييفو» أو «نهاية الصحراء». كيف يتجادل، يتجابه، يتصارع عقل المثقف مع لا عقلانية الوضع؟

كما أسلفتُ الذِّكر بحكم أن تاريخ الجزائر لم يُكتب، سوى من وجهة نظر واحدة، من وجهة نظر حماسية منحازة للمُنتصر، فمن البديهي أن نجد أنفسنا إزاء تناقضات ولا عقلانية. المثقّف في هذه الحالة يشعر بنوع من الاغتراب، كما لو أنه يقبض على جمرة، يجد نفسه إزاء حالة من الاضطراب، فليلجأ إلى الكتابة بقصد الحفاظ على توازن الأشياء. ينحاز في مهمّته إلى الموضوعية، وكروائي أستفيد من فضاء التّخييل، لكنني لست مطالباً بالحياد، لست مطالباً بالمهادنة على حساب حقّي في الكتابة، كما إنني لست مخوّلاً ممارسة الوصاية على أحد.

– مَنْ قتلَ المغنية زكية زغواني في رواية «نهاية الصحراء»؟ ولماذا استعرتَ حياة الكاتبة والرحالة السويسرية إيزابيل إيبرهارت لتكون جسراً لتروي أحداث في مطلع التسعينيات المنصرمة في «أربعون عاماً في انتظار إيزابيل»، ثم الربيع الأمازيغي في «كتاب الخطايا». سؤالي: مّنْ الذي يولِّد العنف في هذا التاريخ الحديث للجزائر؟

من قتل زكيّة زغواني في «نهاية الصّحراء» هو نفسه من فرض شريعة القتل في الجزائر، وهنا لا أقصد شخصاً بعينه، بل سياقاً سوسيو – ثقافيا جعل من القتل ومن الموت المجاني أمراً مبتذلاً. لست أبحث عن جانٍ بعينه، بل بحثت عن الأسباب التي تجعل بشراً يمارسون القتل بدم بارد. لا أحد يولد مجرماً بل هناك مخاض يحوّله إلى مستلذّ بدم الآخرين، وذلك ما سعيت إليه في هذه الرّواية، في فهم نفسيات القتلة، في معاينة تحوّلاتهم السيكولوجية، في تشريحها وفي ملامسة خلفيّاتها، أو كيف يصير الإنسان قاتلاً في لحظة من لحظات حياته. الجناة لهم وجوه متعدّدة لكن خلفياتهم النفسية تتقاطع فيما بينها. في رواية «أربعون عاماً في انتظار إيزابيل»، استعرت حياة الكاتبة والرّحالة إيزابيل إيبرهارت، في تبيين هذا التّعدد العرقي والعقائدي في الجزائر، والذي يكاد يمحى اليوم. لم يتولّد العنف في لحظة تاريخية واحدة، ليس جرما سقط من السّماء وليس حالة طارئة، بل جاء نتيجة تراكم، عقب توالي من الحقب، أوصلتنا في الأخير إلى صناعة نموذج متعدد الأقطاب للجاني.

سعيد خطيبي: لم نحقّق نقلة تاريخية تتيح لنا ولوج زمن الحداثة. والمثّقف يتحمّل جزءً من المسؤولية في هذا السّياق، لم يدافع عن حريته، وغالباً ما انخرط في النّقاشات المكرّرة، إرضاء للعامّة، كسباً لودّهم، منسقاً في لا وعيه إلى شعبوية خالصة.

– هناك خصوصية تاريخية للجزائر. كما لاحظتُ في رواياتك أنها خصوصية معوقة، لم تنتج حداثتها، معرفتها. بل إنَّ (اللا معرفة) هي التي تحكم؟

لا يمكن أن ننتج حداثة في بيئة لم تتصالح مع ماضيها. ما نزال ننظر إلى الماضي بعين الرِّيبة، من دون ثقة في أنفسنا أو في الآخر. إن الحداثة تبدأ من اللحظة التي نتقبّل فيها ماضينا، في تحقيق قطيعة تدريجية معه، وفي أن ندرك أن من حقّنا ممارسة الخطأ، بل أن نُدافع عن حقّنا في الخطأ. في حين أننا في الجزائر لم نحقّق نقلة تاريخية تتيح لنا ولوج زمن الحداثة. والمثّقف يتحمّل جزءً من المسؤولية في هذا السّياق، لم يدافع عن حريته، وغالباً ما انخرط في النّقاشات المكرّرة، إرضاء للعامّة، كسباً لودّهم، منسقاً في لا وعيه إلى شعبوية خالصة، مقرّاً بعجزه في تحقيق الصّدمة التّاريخية الثقّافية، التي من شأنها زحزحة الرّكود السّائد. كما إن الحداثة بحاجة أيضاً إلى تغيّرات في المجتمع الذي نعيش فيه، بينما المجتمع الجزائري غير قادر على تقبّل أي تغيّر يزعج استئناسه بركوده، على الأقل في الوقت الحالي.

– لنعد إلى العشرية السوداء، في روايتك «حطب سراييفو». ألا ترى أن الناس إن في الجزائر أو في سراييفو يبحثون عن الأمن والحرية والحب، فيما الفساد السياسي والاقتصادي هو من يُفسدُ التاريخ، فالثورة ومن ثم الاستقلال لم يحملا إليهم الحرية؛ بل مزيداً من الحروب الأهلية والقمع والهدر والاستهلاك؟

الخطأ الأساسي، الذي وقعنا فيه، أننا استقبلنا الاستقلال والتّحرر من المُستعمِر بحماسة مفرطة لا بعقلانية، رفعنا سقف الأحلام عالياً، ظننا أنه يكفينا استعادة الأرض، اهتممنا بالجغرافيا لا بصناعة الفرد، وسرعان ما اصطدمنا بخيبات. لم نفكّر فيما يمكن أن نفعله بالاستقلال، فكّرنا فقط في لحظة خروج المُستعمر، ثم وجدت الجزائر نفسها بلداً مستقلاً، من دون أن تمتلك كفايتها من الطّاقات البشرية التي بوسعها طرح حلول. وقعت هرولة نحو السّلطة، ومن أجل السّلطة قد يتحوّل الإنسان أيضاً إلى جانٍ. دخلنا خندقاً انتعشت فيه الذّاتية وغاب فيه العقل.

– ماذا يمكن أن تفعل الرواية غير هذا الذي تقوله؛ تفعله؟؟

الرِّواية من شأنها أن تتيح لنا فرصة في النَّظر إلى أنفسنا، في مسألة ذواتنا، من دون إفراط أو انحناء، في محادثة الآخر، المختلف عنَّا، في تقبُّل خيباتنا والسّعي نحو ترميم خساراتنا. الرّواية أيضاً مساحتنا الحرّة من أجل أن نحلم، من أجل أن نتجاوز خوفنا أيضاً، هي شكل من أشكال إعادة تشييد العالم الذي نرغب في الوصول إليه.

عماد الدين موسى؛ شاعر كُردي سوري، مدير تحرير مجلة “قنآص”.